ニコン NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S × アキラ・タカウエ|都市景観写真における適合性について

はじめに

嬉しいことに広角から望遠域まで、ズームレンズのラインアップが隙間なく整備されていくZマウントシステム。広角から中望遠までが都市景観や街並みの写真撮影においては凡その主要な画角となりますが、ここで超望遠ズームという武器を1本でも備えておければ、都市景観理論上、この分野の写真撮影においても一段と表現の幅が広がることでしょう。

ここで待望のNIKKOR Z初の超望遠ズームレンズとして、2022年2月にNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S(以下 Z100-400mm)が発売になりました。幅広い望遠域を通じて秀逸な光学性能、高い操作性と機動性を有しており、まさしく素晴らしい超望遠ズームレンズであるとの前評判も高く、実際に発売されてからも各所でその特筆すべき性能が謳われているところです。

ここで本記事では、その秀逸な特性は都市景観撮影上においてはどうなのか、そして超望遠ズームレンズが適用可能となる都市景観コンセプトにおいて、このレンズがどこまで追随できるのか、そしてどんな適用性と有効性があるのか、じっくりと確認してみたいと思います。

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sの仕様と特徴

■撮影環境:シャッター速度1/1500秒 絞りF/11 ISO400 焦点距離150mm

Z100-400mmの仕様ですが、NIKKOR Z S-Lineの高度な高い光学性能を維持しつつ、撮影時の高い機動性や操作性の向上の双方を両立させたレンズと謳われています。確かにこれだけの超望遠ズームレンズでありながら1355g(三脚座なし)であり、取り回しは良好です。また、超望遠ズームレンズにおいて撮影時に問題となるのがズーミングをする際の重心移動の影響によりマウント全体の回転移動を引き起こしてしまい、折角収めたシビアな構図がずれてしまうことがありましたが、このレンズは「重心移動レス機能」を有しており、そのような微細なズレの原因を意識する必要がありません。これは本当に嬉しいです。

また、100mmから400mmまでのズーム領域を通じてレンズを持ち直す必要がなく、強力なVR機能と相まって、手持ちでの撮影でも非常に楽になりました。更に、Z TELECONVERTER(Z TC) に対応しており、Z TC x1.4(焦点距離を1.4倍まで延長することが可能)では最大560mmまで、Z TC x2.0(焦点距離2.0倍)を装着すれば800mmまでの望遠撮影が可能となります。

描写性能においても、解像感に大きな影響を及ぼす色収差についてはRAWデータの段階で既に光学的に補正され問題が極小まで解決されており、そこから更に、他のZマウントシステム同様、秀逸なデジタルプロファイル処理によってRAW画像現像処理あるいはJPEG補正後の色にじみは究極まで低減されています。

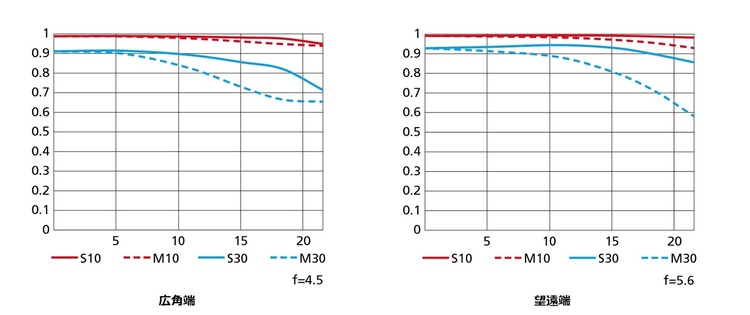

次に、広角域から望遠域における解像性能の分布ですが、以下に示すMTF(Modulation Transfer Function)曲線(Fig.1広角端およびFig.2望遠端)を確認してみましょう。 ちなみにこの、MTF曲線はレンズ性能を評価する指標のひとつで、レンズの結像性能を知るために、被写体の持つコントラストをどの程度忠実に再現できるかを空間周波数特性として表現したものであり、レンズ性能におけるコントラストと解像性能を評価する一つの尺度となります。

赤線で示す空間周波数10本/mm曲線は縦軸1に近いほどコントラストがよくヌケの良いレンズであると評価でき、青線で示す空間周波数30本/mm曲線はこれも縦軸1に近いほど高解像性能を発揮していると評価できます。ここで、横軸は像高、いわゆる画面中心からの距離mmを示します。

参照元:ニコンイメージングジャパンHP NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S製品ページ

先ずは赤で示すコントラストに関する評価ですが素晴らしい結果です。広角端および望遠端如何によらず、放射方向および同心円方向双方において空間周波数の低減がほとんど見受けられません。青で示す解像性能に関する評価ですが、本レンズは非常によく粘っており、広角端放射方向でZ24-70mmを上回る30%程度の低減、望遠端で40%の低減にとどまっており、上述したように光学性能自体に高い解像性能を有していることがデータとしても裏付けられています。

従って、高い描写性能と操作性と機動性も両立されたZ100-400mmは、日常におけるスナップから本格的な都市景観・建築および土木構造物におけるコマーシャル撮影や展示作品レベルの描写性能も期待できるところです。

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sの都市景観写真上の適用性

人間生活上の結論としてそこに存在する都市景観。それを的確に切り取ることは人間生活の歴史や都市の変化変遷の最中にある文化までをもメッセージとして切り取ることに繋がり、写真撮影においても極めて有意義な被写体であろうと考えています。では、このような超望遠レンズによって都市景観をどのように捉えたらよいのでしょうか。都市景観理論は被写体からの距離に応じて、近景、中景、そして遠景と定義することができますが、これらの中でやはり中景から遠景に位置する以下に示すような被写体に対して一部もしくは全体を捉える構図にこのZ100-400mmは大きな適用性があるでしょう。

・鳥瞰(見下ろす眺望)での街並み

・中景から遠景に位置する構造物の一角

・構造物を図面のように撮影する「フラットプレーンイメージ」

・遠方にたたずむ幻想的なスカイライン

・強烈な圧縮効果を適用した構造物のクローズアップ

いずれの「捉え方」と「描画性能」においても構図設定は非常にシビアになってくるとともに、レンズ性能に大きく依存することになるものばかりです。ギリギリの構図で撮影したにも関わらず肝心の構造物のシャープネスや周辺の解像性が失われてしまったら残念ですし、その損失は広角レンズや中望遠で撮影した結果よりも非常に目立つことになります。

そこで、次の項目から、このZ100-400mmの描写性能が遠景撮影における基本構図においてどこまで追随性と適用性があるのか、確認してみたいと思います。

広角端での解像性の確認

■撮影環境:シャッター速度1/750秒 絞りF/8 ISO200 焦点距離100mm

まずは最初の作例として、鳥瞰撮影のなかでも“見下ろす眺望”という視点での作例を見てみましょう。まずはZ100-400mmにおける広角端の100mmを選択し、スカイツリーの展望台からガラス越しにて新宿方面を手持ちにて撮影しました。Zマウントシステムの手振れ補正は極めて優秀であり、この程度の焦点距離とシャッタースピードでは手振れの心配はほぼないでしょう。

ガラス越しでの撮影であるため、レンズ性能の周辺に向けての低下を助長させることにつながるため、少々心配していましたが、手前の低層住宅群から新宿の高層建築群にいたるまで、素晴らしいシャープネスと解像感を確認することができているとともに、そこからの遠景である富士山にいたるまでの穏やかな階調とシャープネスが保持されており、通常の望遠レンズではその性能差が大きくみられるであろう難しい条件下においてもしっかりとその性能の高さを体感することができています。

望遠端での解像性の確認

■撮影環境:シャッター速度1/1500秒 絞りF/8 ISO140 焦点距離400mm

次に望遠端(焦点距離400mm)での作例を見てみましょう。この写真は昼下がりの横浜ベイブリッジを撮影、特に描画性能の評価を行うため、構図における左右端部に橋面上における標識や照明ポールを配置した構図としました。更に横浜ベイブリッジは斜張橋と呼ばれる構造形式であり、多くのステイケーブル(斜めに走っている多くのケーブルのことです)が配置されているためその直進性においても評価することができます。

ご覧いただいておわかりのように、MTF曲線では描写性能の低下がデータ上は確認されていた右下隅および左下隅ですが、作例からは「完璧」な解像感を得られており、不自然な歪曲やコントラストの低下は確認できません。ここで、道路標識や照明ポールがところどころ部分的にギザギザに歪んでいる状況を視認できますが、これはレンズの光学性能によるものではなく、いわゆる「大気の揺らぎ」です。橋梁まで2.5kmの地点からの撮影ですし、橋梁構造物は太陽光による熱を反射しますのでこのような揺らぎが多々発生します。ここまで表現できてしまうんですね。また写真下方にあるトラス部材や多くのステイケーブルの直進性もしっかりと保持されており、そのレンズ性能の高さと信頼性を確認できています。

構造物を構造図面のように歪なく写す “フラットプレーンイメージ“

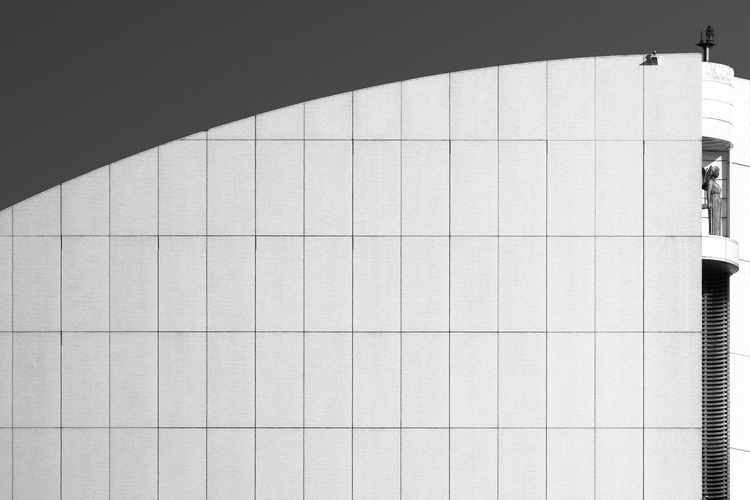

■撮影環境:シャッター速度1/1500秒 絞りF/11 ISO400 焦点距離210mm

遠景撮影ではPCレンズ(Perspective Control Lens)がなくとも構造物のエクステリアの鉛直方向の遠近感を最小限に抑えた、建築構造物を構造図あるいは立面図のようなフラットプレーンイメージを撮ることが可能です。私はこの撮影コンセプトを気に入っておりまして、広告写真のような業務写真でも、個展やフォトコンテストのような作家活動においても、もう15年以上都市景観撮影の一要素として取り入れていますが、一方で、構造物を構成する各直線要素や隅角部や構図周辺のコントラスト低下や解像感の消失の発生など、レンズ性能に依存するところがとても大きい撮影手法となります。

この写真はみなとみらいでの撮影で焦点距離は210mm、撮影後にNikonの純正Raw現像ソフトウェアのNX Studioにてレンズプロファイルは適用したものの、幾何補正は一切行っていない状態ですが完璧な直進性を維持できています。更に隅角部や周辺のコントラスト低下や解像感の減少などは全く確認できていないことがよくわかります。

■撮影環境:シャッター速度1/1500秒 絞りF/11 ISO400 焦点距離140mm

同様に、みなとみらいのインターコンチネンタルホテルの側面から焦点距離140mmにてフラットプレーンイメージをコンセプトとした撮影を行いました。こちらもNX Studioでの現像処理を行っており、幾何補正は行っておりません。

右上隅に女神像がございますが、こちらも完璧に解像しているとともに、斜光を浴びるインターコンチネンタルホテルと空と雲のシルキーなグラデーションが美しく表現されており、直進性の維持、解像感の保持、として豊かなトーン表現の全てを包含できるレンズであるといえます。

■撮影環境:シャッター速度1/500秒 絞りF/9.5 ISO200 焦点距離100mm

このようなフラットプレーンイメージを応用して、構図の左右両端にそのフラットプレーンイメージを配置し、中央のスペースに主たる被写体を配置すると各構造物からなる図形の図心が平坦化するため非常に安定した構図設定になることでしょう。

新宿。両端にフラットプレーンイメージを配置、中央に鮮やかな朝日を受けるコクーンタワーを配置。色彩的な特徴がない時間帯であったためモノクロ表現としています。上述の如くフラットプレーン領域における描画性能に一切の劣化がみられていないため、安心してこのような構図設定が可能となります。

新宿の重厚な高層建築をしっかりと表現しつつ、朝日に輝く幻想的なコクーンタワーを美しく表現することが可能となっています。

朝霞の中のスカイライン撮影

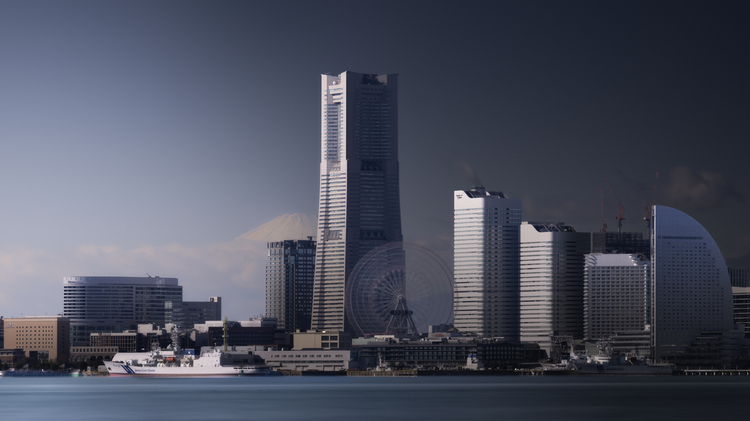

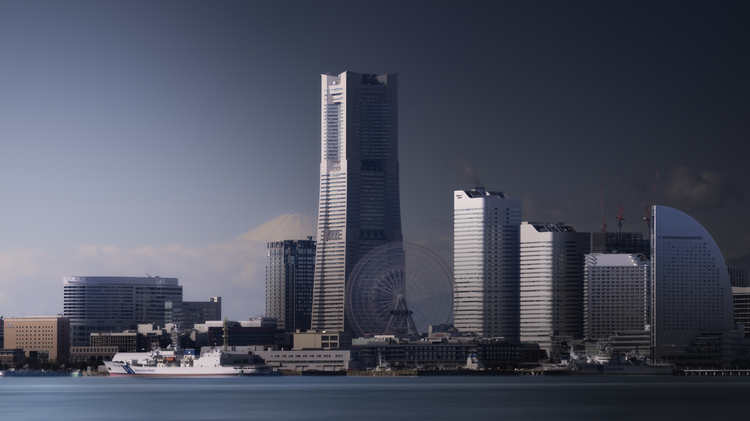

■撮影環境:シャッター速度15秒 絞りF/16 ISO64 焦点距離185mm

※NDフィルター:NiSi Filter V7ホルダー & ND1000使用

スカイラインの撮影は広角レンズだけの仕事ではありません。望遠レンズで摩天楼の一角を切り取ることは摩天楼全体の中立軸の位置が構図の中央に位置することが多いため(眺望の場合は除く)、パースをコントロールし易く、統一感のある構造物群を表現することが可能であるとともに、適度な大気の揺らぎを透過するため幻想的な遠景撮影が可能となります。

被写体はみなとみらいの摩天楼。3.5kmの位置からの撮影。ここまで離れると大気の揺らぎが強烈であるため、それらを抽象化し構造物群に自然に溶け込ませるために15秒程度の長時間露光を行っています。

少しばかり霞が発生していた状況であり、そのマッシブであるはずの構造物の解像感と柔らかに光る反射率の高い部分のコントラストの折り合いを撮影前は心配していましたが、その憂いは吹き飛びました。幻想的に輝く摩天楼のコントラスト、霞を透過しつつもしっかりと解像した構造物群、そして凛とした姿で背景を受け持つ富士山を一つの遠景スカイラインパッケージとして封じ込めることができています。まさにこのレンズシステムの性能の高さを垣間見ることができる一枚でしょう。

圧縮効果を利用した超望遠域での撮影

■撮影環境:シャッター速度1/350秒 絞りF/16 ISO400 焦点距離560mm

やはり超望遠の醍醐味は強烈な圧縮効果により、迫りくる背景の導入でしょう。この写真は上述した横浜ベイブリッジを日と場所を改めて橋から2.5km離れた位置から冬の日の早朝に撮影した写真であり、Z 100-400mmにZ TC-1.4xを装着し焦点距離は目一杯の560mmで丁度良くなる構図です。橋に対するこの撮影方向は橋梁の世界では「橋軸方向」という専門用語で呼ばれておりまして、このような吊構造長大橋梁の場合は殆どの場合、「正面」となります(なぜならほとんどの日本国内における長大橋梁は直線だからです)。

最大望遠で撮影しているにもかかわらず、その描画性能は極めて秀逸であり、冬の日の朝、橋面上において徐々に上がっていく気温による大気の揺らぎや、道路標識においてもしっかりと解像しており、左右の隅角部における歪やコントラストの低下は全く確認できません。主塔と背景の雲の色彩バランスも美しく、鮮やかな朝焼けを受ける紅の雲が暖色の斜光を受けるベイブリッジを鮮やかに彩る瞬間を効果的に撮影することができています。

まとめ

今回は、NIKKOR Z S-Line初めての超望遠ズーム、Z100-400mmを使用し、都市景観理論に則った被写体を選択し、その性能を見てきましたが、広角端から望遠端までその描写性能は非常に高い領域が維持されていることが明らかとなりました。Fマウント時代の望遠ズームレンズにおいては、どうしても望遠端での描画性能の低下が顕著にみられていたのですが、本レンズではそのような低下が最小限に抑えられており(というか等倍で拡大しても顕著な低下はみられない)、構造物の細部に至るまで非常に繊細かつ正確に表現されています。

都市景観撮影においては、広角ズームは勿論のこと(Z 14-24mmのニコンの記事:https://www.nikon-image.com/sp/nikkor_z/photographers/takaue_14-24mm_f28_s/)、大抵中望遠程度までがその汎用レンズではありますが、超望遠レンズの適用はそのカテゴリーにおいて表現の幅が大きく広がります。しかしながら、兎角荷物が多くなる都市景観・街並みトラベルフォト撮影において、このような機動性および操作性が非常に優秀でかつここまでの高い描写性能をもつ超望遠レンズは、正確な描写性能が要求される都市景観撮影においてもその適用性と有効性は極めて高いものと考えられます。従って、当該レンズは都市景観撮影における必須アイテムの一つとしてレンズ装備におけるラインナップに加えてみたいところです。

■写真家:アキラ・タカウエ

写真撮影での主たるカテゴリーは、構造工学や景観理論に基づく論理的で精密な構図に芸術的要素を加えた「アーキテクチュラル・ファインアートフォトグラフィー」。構造物の専門家の視点から世界の都市景観・土木建築構造物を撮影。世界規模の国際写真コンテストでは、インターナショナルフォトグラフィーアワード(米国:ニューヨーク・カーネギーホール)での建築写真総合部門・最優秀賞受賞をはじめ、海外で数多く受賞。 建築・橋梁のエディトリアル撮影の他、国際写真コンテストの審査員も務める。また写真作家としてアートギャラリーでの個展および定期展示開催。博士(工学), 一級建築士, 技術士(建設部門)

アキラ・タカウエさんのCP+2022ニコンオンラインステージ

『 Zマウントシステムによる都市景観撮影とファインアートフォトグラフィーの世界 : アキラ・タカウエ 』